共生シンポジウム

-共生社会を目指すつくばふぞくの集い-

筑波大学には、小・中・高等学校6校と特別支援学校5校の計11の附属学校があります。中でも障害種の異なる特別支援学校(視覚、聴覚、知的、肢体不自由、知的・自閉)が複数ある点は、他に類を見ないバラエティに富んだ学校群を形成しています。多様な幼児児童生徒が集まる特徴を生かし、筑波大学附属学校群は、独自の交流及び共同学習に取り組んでいます。

共生シンポジウム-共生社会を目指すつくばふぞくの集い-

令和6年12月14日(土)筑波大学東京キャンパス文京校舎で、「共生シンポジウム-共生社会を目指すつくばふぞくの集い-」を開催しました。筑波大学附属学校教育局では、附属学校群の児童生徒が交流する「交流行事」を10月に開催し、そこでの体験を「共生シンポジウム」の場で共有することで、多様な他者と共に生きることを自分たちの言葉で考えていく交流事業を行っています。

開催第10回を数える節目の回を記念し、永田学長をお迎えし、ご支援いただいた来賓の他、児童生徒、保護者等約200名の参加者が対面またはオンラインで、集いのひと時を分かち合いました。

附属学校群の交流事業の特徴は、各附属学校から立候補した中高生の生徒実行委員による自立した活動にあり、共生シンポジウムでも附属視覚特別支援学校及び附属聴覚特別支援学校高等部の生徒が全体司会を担いました。

永田学長による挨拶で開会し、第1部ではシンポジウム「交流行事を通して」を行いました。令和6年10月に開催した三浦交流行事について生徒実行委員会が活動報告を行い、続けて同行事に参加した各校代表の児童生徒が発表を行いました。

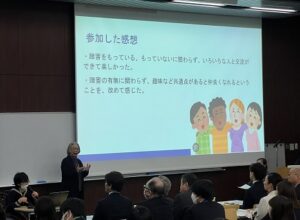

生徒実行委員会委員長からは、継承を意識した委員会の運営を行った点、各担当からは準備や活動時に工夫した点をはじめ成果や課題が発表されました。各校代表は、楽しかったという感想、違う障害を持つ人と触れ合う機会の貴重さ、自分にもできることがあるという気付きなど、さまざまな想いを持ったことが述べられました。

第1部の発表後は、交流行事の第1回生徒実行委員長を経験した卒業生田口(たぐち)氏から、交流行事で感じた想いを大切にしてほしいとの感想が述べられ、交流行事でプログラミングツールの「MESH(メッシュ)」を無償貸与してくださったソニーマーケティング株式会社の萩原丈博(はぎわら たけひろ)氏からは、多様な仲間とものづくりをしていく姿に未来のヒントを感じた等の感想をいただきました。

学長講評では、発表で印象に残った言葉をそれぞれの学校にかけていただき、大塚特別支援学校に優勝を、坂戸高校に準優勝として学長賞をいただきました。また、各学校の発表から、多様性とは障害のある子もない子もみな違うという前提からスタートしないといけないという気付きを得たと述べられました。学長講評に喜んだり、熱心に聞き入ったりする児童生徒の姿が見られました。

第2部では、NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト代表の木戸俊介(きど しゅんすけ)氏に、「人生、前向いてナンボ。」というタイトルで講演をいただきました。筑波大学の卒業生でもある木戸氏は就職後、突然の事故に見舞われ車椅子ユーザーとなりながらも、9年後には「ポジティブ・モンスター」と言われるほど前向きな考え方を身に着け、多彩な分野で活躍をされています。考え方次第で夢は叶えられること、夢を叶えるための時間の使い方について、児童生徒の障害に配慮し、優しい言葉でゆっくりお話くださいました。また今回、立位姿勢を取ることができる車椅子「Qolo」を開発する筑波大学発ベンチャーQolo株式会社の協力のもと、「Qoloで立ったまま講演したい」という木戸氏の夢を、共生シンポジウムの舞台で実現できたことも、夢のかなえ方の一つとして紹介されました。

第2部講演後には、来賓のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の井上清文(いのうえ きよふみ)氏から、共生社会を身近に感じることの大切さ、自分ごとに考え自分から動くことの大切さ、そして継承していくことが大切であるとの感想をいただきました。株式会社三井住友フィナンシャルグループの松岡哲也(まつおか てつや)氏からは、発表した児童生徒の姿から、交流行事を経験したことによる成長が感じられたとの感想をいただきました。

対面およびオンライン形式で開かれた今回の共生シンポジウムは、「附属のつながり」と「交流することの大切さ」とともに、「自分から行動すること」「次につなげていくこと」の大切さを分かち合うことができました。

※本年度の交流活動にかかる費用には、附属学校群の交流行事の意義に賛同される「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」様からいただいた寄附金を活用しています。

関連する行事はこちら → 令和6年度 附属学校群の交流及び共同学習 三浦交流行事-11校が一つになる集い-

- ①永田学長による開会挨拶

- ②生徒実行委員会委員長による発表

- ③第1部各校代表による発表

- ④永田学長による講評

- ⑤第2部木戸氏のご講演

- ⑥熱心に聞き入る参加者たち

- ⑦来賓感想(あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 井上氏)

- ⑧来賓感想(㈱三井住友フィナンシャルグループ 松岡氏)